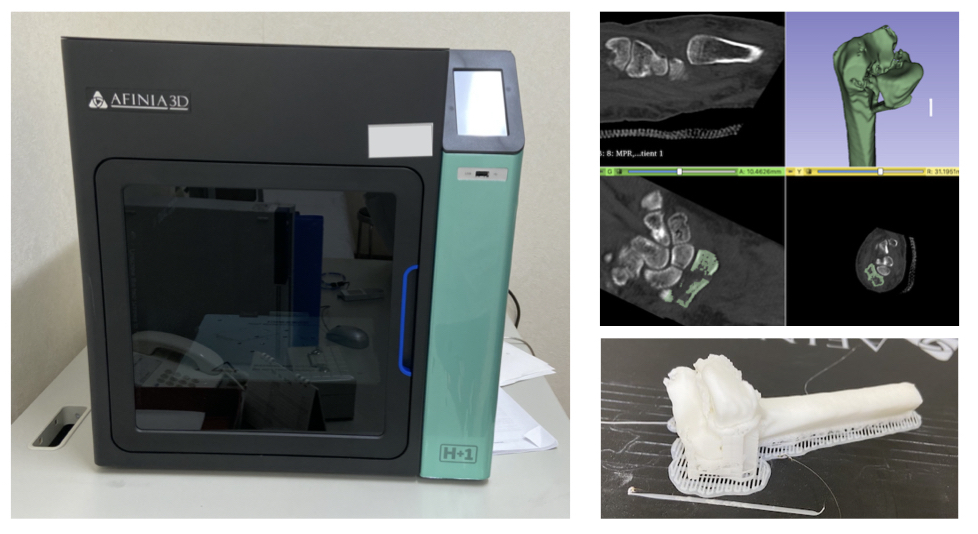

私の働いている病院には3Dプリンタがあります。

「3Dプリンタが使用できる」

というのは、医療において大きな武器になります。

最近は3DCTなど、立体画像を治療前にみれるようになりましたが、しょせんは

「2次元画面の中での3次元」

です。

実体化したモデルにはかないません。

なぜなら、どんな画像データでも、実際に触ってみることはできないからです。

ここでは私の整形外科としての

「医療現場での3Dプリンタの実際の使用方法」

を紹介します。

解析やプログラムを使用しないものから紹介しますので、

簡単に、いろいろな分野に応用可能だと思います。

1.患者の診察から画像撮影

患者さんが怪我をして病院を受診して画像検査を受けます。。 骨折が複雑だったり、折れ方が悪い手術が必要になります。

あらかじめ3Dプリントが必要だとわかっているときは、CTのデータをなるべく細かくしてもらいます。

通常は撮影時のCTのデータは「生データ」として、病院のサーバーに1週間くらい保存されていることがほとんどです。生データがあれば細かいデータを作成し直したり、切断面を変えたりすることができます。 データが必要そうであれば気づいた時すぐに放射線技師さんに相談してみましょう。

2. CTデータの取り出しとモデルの作成

CT撮影し、患者さんを診察したあと、CTのデータをDICOM形式という、読み取り可能な形式にしてCTやDVDなどでデータとして出してもらいます。 これは他の病院に紹介するときなどに焼いてもらうCDと同じです。

同日夕方ころにCTのデータから、プリントする骨のデータを作成します。

そのままの形を作成するのであれば10分くらいでできます。

データ作成には私は無料のソフトウェアである。3D Slicerを使っています。

=>無料ソフト3D slicerのインストールとモデルの作成方法

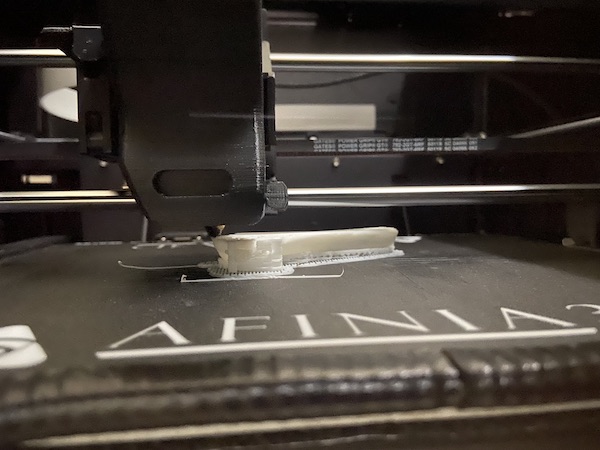

こうやってできた表面データ(.stl形式)を 3Dプリンタのソフトに入力します。

場所の位置決めをして、設定します。

予定時間や使用材料の予定量が表示されます。

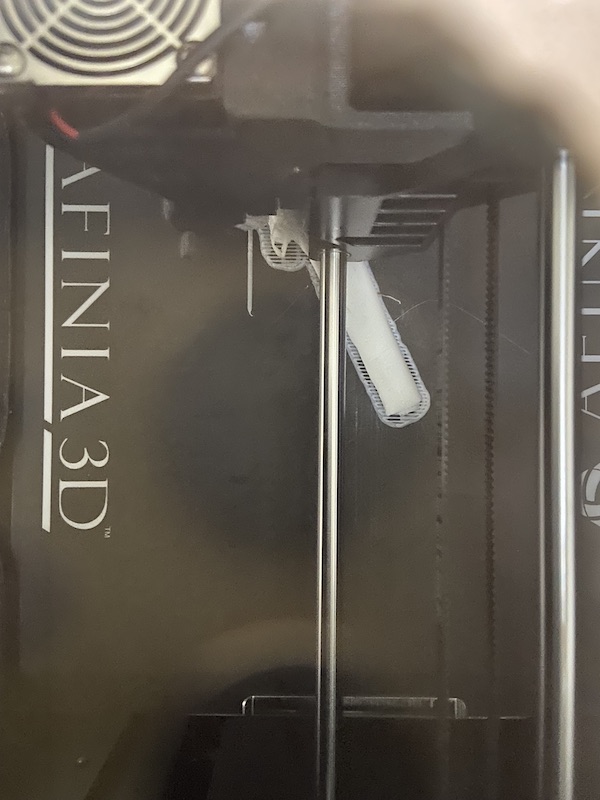

プリント開始動き始めたのを確認し、帰宅します。

小さい手首の骨などは2時間くらいでできますが、下腿の骨だったりすると8時間くらいかかることもあります。

翌日完成することを期待してその日は撤退します。

3.モデル完成の確認と使用

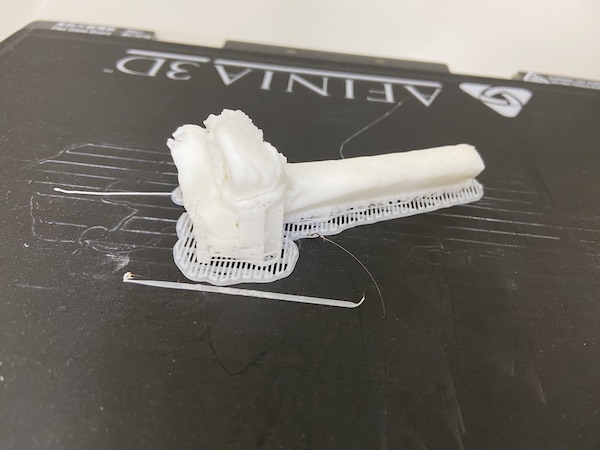

翌日、完成したモデルを確認します。

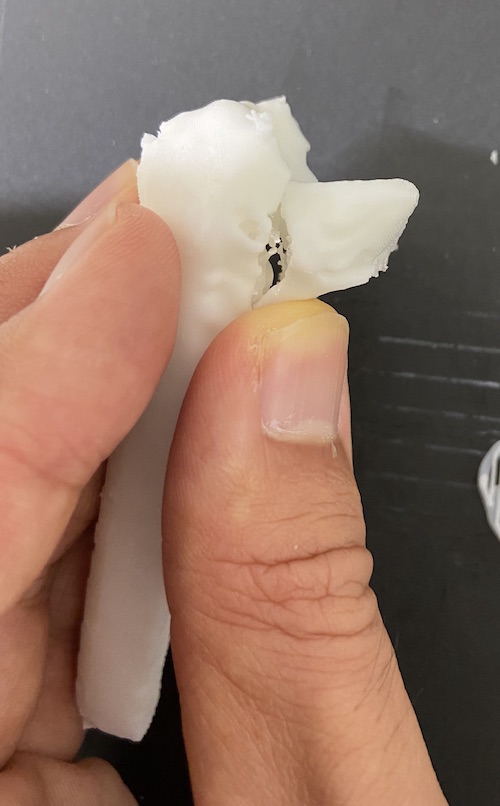

モデルは下から上に向かって積み上げられていきます。 支えが必要な部分は「サポート材」といって、本体と違う材質のもので作成されます。 これは簡単にパリパリと剥がすことができます。

モデルの使用方法は様々です。

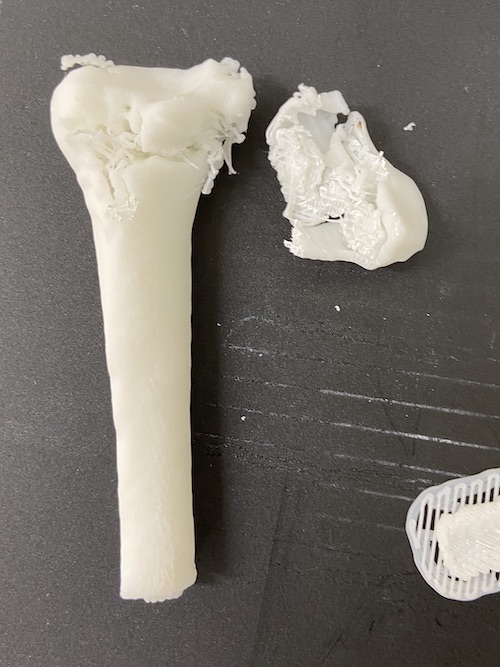

今回のモデルは形の確認をし、骨折部分はサポート材という柔らかい素材が詰まっている状態なので、その部分を取り除き、手術の計画をしてみました。

サポート材を取り除くとグラグラしたので、剥がして骨折したかけらを分けてみました。

そのまま押し当てても関節の整復がイマイチです。

回転させながら固定させるとうまくいきそう。

この作戦でいくことにしました。

ヘラでパキっと剥がすと、また使用できます。

手軽です。

完成したモデルを手術室に持ち込んで、手術中に比べたいときは、滅菌する必要があります。

普通の器械と同じように高温滅菌だととけてしまうので

「ガス滅菌」

という方法が必要になります。

手術室のスタッフに聞いてみましょう。

ちなみに今回は手首の骨(橈骨)で、使用材料13gでした。

500gで4000円くらいなので

大体 100円くらいで3Dプリントモデルが作成できました。

以前は業者に頼んで

「数日かかる上に数万円」

、なんていう話も聞いたことがあります。

「作ってもらったモデルが予想とちがって使えない」

なんて話もよくありました。

いまは材料費だけなら数百円でいろいろなものができます。